Um presidente desvairado. Talvez profundamente tomado pela causa que lidera, em plena cerimónia de celebração no palácio recém-conquistado, ordena que os convidados dancem as músicas da revolução interpretadas pela banda militar.

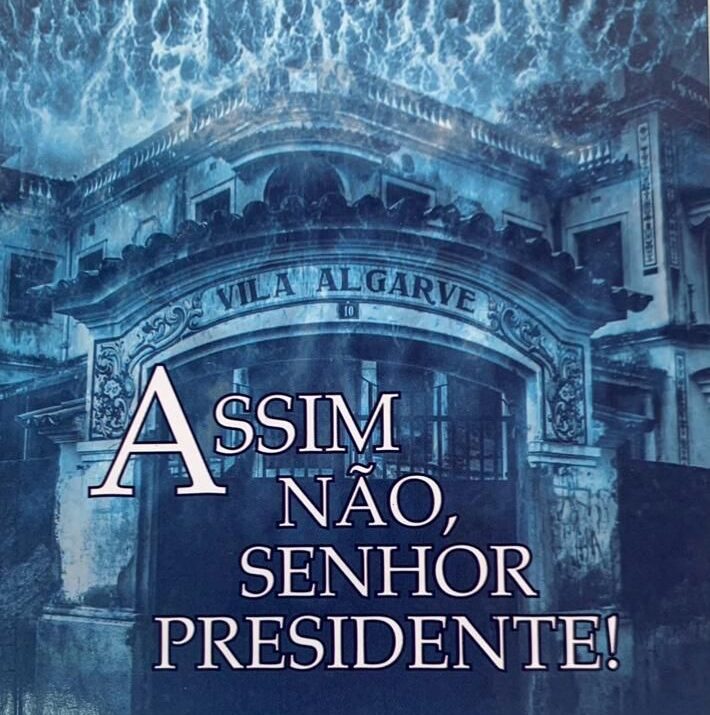

Esse episódio está escrito, provavelmente por Marivate, protagonista do romance “Assim não, senhor presidente”, de Ungulani Ba Ka Khossa, nas primeiras páginas do livro. O tom da descrição já indica mais uma obra distópica, marca característica deste autor.

Ambientado no Moçambique ainda a bocejar do amanhecer da longa noite colonial, percorremos, por via desta história, as siamesas Maputo e Matola desses primeiros anos. O casal Adriano Marivate e Henriqueta são uma espécie de touchstone, em torno do qual o enredo se desenrola.

Linguista, Marivate é docente universitário formado entre Harare e Londres. Filho de assimilados, o seu pai foi preso político no tempo colonial e, depois da independência, morto por militares dos “libertadores”—especula-se que pelas críticas ao regime que se tornava autoritário.

Herdara do progenitor o antagonismo à voz, ideia e pensamento. O pai, liberal, fora assistente num escritório de advogados no tempo colonial. Marivate escreve com regularidade em jornais da praça, defendendo a introdução do ensino bilíngue do português com as línguas nacionais.

Em alguns aspectos, assemelha-se ao próprio autor, que sempre defendeu essa posição. Sustenta que transmitir os saberes científicos nas línguas vernáculas seria eficaz para apropriação do conhecimento pelos moçambicanos—como ocorreu com as igrejas evangélicas.

Marivate argumenta que esse é o caminho para resgatar a identidade esfarrapada pelo colonialismo e pelo equívoco de “matar a tribo para construir a nação do homem novo”. Casou-se com Henriqueta, o que podia ser incómodo.

A esposa, “Queta” para os íntimos, é médica e dirige, além do trabalho no hospital público, uma clínica privada em Belá, esposa do jovem ministro Teodoro. Mais prática e pragmática que Marivate, convive com os interesses do poder com relativa tranquilidade ou indiferença.

Já Belá, conhecedora dos corredores (e lençóis) do poder, só quer assegurar-se para nunca voltar à precariedade da infância. Recorda, de certo modo, a fada Paribanu, que se tornou esposa do príncipe Ahmed no conto “Os Três Príncipes e a Princesa Nouronnihar”, das “Mil e Uma Noites” de Sherazade: ela controla tudo ao seu redor.

Num prisma próximo ao de Álvaro de Carmo Vaz (Um Rapaz Tranquilo), Aldino Muianga (Contravenção) ou João Paulo Borges Coelho (Venenos de Deus, Remédios do Diabo), “Assim não, senhor presidente” também retrata o desaire da revolução: socialistas na corrida pelo capital, abrindo-se ao neoliberalismo. “Os que andavam de balalaicas”, como se repete, “agora usam fato e gravata e abrem empresas”.

Essa desilusão ecoa em África—em Ngũgĩ wa Thiong’o (Quénia) ou Ayi Kwei Armah (Gana). Em “Petals of Blood”, Thiong’o pinta líderes revolucionários que traem os ideais anticoloniais, tornando-se uma elite corrupta. Munira, professor desiludido, testemunha o colapso da utopia. A diferença é que Ngũgĩ usa um realismo lírico e foca na alienação cultural (a língua inglesa como opressão), enquanto Ba Ka Khossa é mais cínico e fragmentado. Já Armah, em “The Beautyful Ones Are Not Yet Born”, apresenta um protagonista idealista que se recusa a participar no sistema podre.

Por outro lado, escritores como Ungulani Ba Ka Khossa—cultores de Gabriel García Márquez, leitores de Hemingway e, talvez, admiradores de George Orwell (A Revolução dos Bichos)—buscam o detalhe e a projeção cristalina da imagem. Mas Ungulani, por vezes, perde-se.

No capítulo II, dispersamo-nos pela história de um casal colonial que habitou o apartamento onde vivem Marivate e Queta. Seguimos essa família até à morte da esposa em Lisboa e seus percalços na metrópole. É excessivo.

Este é, provavelmente, o Ungulani mais comedido—o mais simples, com rasgos repentinos. Menos denso. Para principiantes, embora contos como “Construção” (da época da Charrua) mantenham-se como porta de entrada à sua obra, este romance pode ser um bom começo.

Em “Assim não, senhor presidente”, o autor é tão intervencionista quanto em “Entre Memórias Silenciadas”, mas com maior domínio técnico. Transborda indignação com o rumo do seu Moçambique imaginado. Mais do que narrar, reflete sobre a história—como em “Os Sobreviventes da Noite”, com inclinação para a análise.

Inconformado, como nas crónicas “Cartas de Inhaminga”, Ungulani ignora ornamentos para focar nas armadilhas da realidade. Um realismo que lembra o das Relações Internacionais: só o poder importa, e os peões são acessórios.

A realidade que retrata é irónica. Recorda o discurso profético de Ngungunyane em “Ualalapi”, quando o hossi prevê desgraças sem fim para as terras de que foi rei. E o presidente desvairado que abre o livro não deixa de ser um rei louco. Ecoa “O Grande Inquisidor” de “Os Irmãos Karamazov” (Dostoiévski). Será que toda a revolução acaba por criar os seus próprios reis loucos?