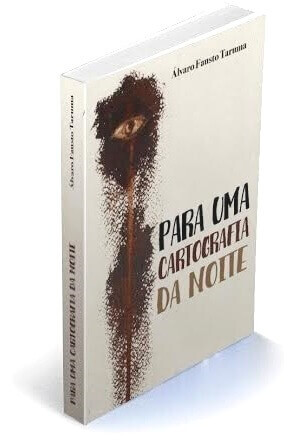

Álvaro Fausto Taruma nasceu em Maputo. Com uma escrita marcadamente intimista, publicou “Para Uma Cartografia da Noite” em 2016 (o melhor primeiro livro de poesia de um autor moçambicano desde o distante “Monção”, de Luís Carlos Patraquim, segundo a revista Caliban) e “Matéria Para Um Grito” em 2018, tendo ganho o Prémio BCI de Literatura para o melhor livro do ano.

Com um lirísmo abismal acompanhada de ritmo, sua poesia intensa caligrafa a língua dos poetas.

Hirondina Joshua: Há quem acredita que sem o dom não é possível ser-se poeta.

Álvaro Taruma: Sempre olhei para os poetas como uma espécie de tradutores de sentidos, como se os estímulos sensoriais chegassem-lhes através de uma língua estrangeira. A visão, o tacto, o olfacto, a audição e todas as outras sensações passam a ser meros símbolos carentes de significação e seria com isso que o poeta opera, dando-lhes resignificados que se unem à sua luz interior. É como na medicina ou em outra arte de cura, é preciso um ritual de chamamento, no entanto isso não quer dizer que não andem por aí clínicas clandestinas ou, melhor, falsos médicos.

HJ: Os livros passam pela mão ou pelos olhos. Às vezes ouvimos que um livro é triste, ou que que é alegre. Achas que os livros são emoções ou são a metamorfose delas: “a teoria dos espelhos”.

AT: Tendo a crer no segundo pressuposto, os livros como a metamorfose das experiências vividas pelos seus autores. Não creio na retransmissão das emoções da igual forma como nos chegam, ao passá-las para o papel perdem muito da sua essência natural e ganham outros elementos que as reinventam, o que talvez Fernando Pessoa quis dizer ao referir o poeta como um fingidor. E depois há o facto do livro em si ser um veículo de comunicação entre o autor e o leitor e esta comunicação depende em muito da subjectividade de cada um.

HJ: O hermetismo seria o resultado ou a consequência do processo da metáfora no tempo, trazida pela comparação e depois pela vontade de evocar, que por conseguinte deu origem aquilo que se chama escrita automática. Como podemos dialogar com a claridade onde há confusão? Sem descurar do absurdo.

AT: A poesia provém de e para a linguagem. Aqui é onde quero chamar atenção para que o poeta consiga efectivamente cumprir o seu papel de tradutor e encontrar fórmulas adequadas de se fazer ouvir. É verdade que Deus se comunica por sinais, mas há que ter certeza que o seu povo encontra o meio possível de decifrar a sua linguagem, senão não passará de mera pregação no deserto.

HJ: O criador já nasce transfigurado, por isso a sua criação é um caos. Mesmo sem querer perpetua alguma coisa desconhecida. As crianças olham para o mundo através da imagem em progressão e o adulto tende a regredir. O poeta como criador de imagens reinventa a infância.

AT: Para mim a imagem tem um poder evocativo, é o que nos permite andar nos lugares que habitamos previamente e que, por alguma razão, nos seja inacessível hoje mas que se procura buscar perpétuamente através das palavras; esse apelo ao regresso ou como bem dizes à infância, mas também para a pintura imaginária do porvir. Obviamente a recriação tem em vista, muita das vezes, a distorção, no entanto, o encantamento está lá e acima de tudo essa distorção é que nos permite a pluralidade das coisas porque vemos os objectos e a memória de um outro ângulo que nos permite ter um outro entendimento de nós próprios. Portanto, a imagem é o motor das sensações.

HJ: “Seus temas nascerão no momento certo, quando o escritor sentir que deve plasmá-los (…) conterão uma mensagem autêntica e profunda, porque não haverão sido escolhidos por um imperativo de carácter didáctico ou proselitista, senão por uma irresistível força que se imporá ao autor, e que este, apelando a todos os recursos que sua arte e sua técnica, sem sacrificar nada a ninguém, haverá de transmitir ao leitor como se transmitem as coisas fundamentais: de sangue a sangue, de mão a mão, de homem a homem.”

Do livro de ensaios Valise de Cronópio. Julio Cortázar; parte do ensaio traduzido por Eber Freitas.

AT: Nada seria mais assertivo do que a frase em epígrafe. Curiosamente, estou a ler um livro de ensaios de Cortázar sobre a construção narrativa que fui ofertado pelo António Cabrita. Gosto muito dessa ideia de autenticidade, ao menos é que me orgulha ao fim do meu trabalho de criação, saber que sou coerente com o que sinto e o que penso. Para mim o bom escritor é aquele que traça as suas utopias e tanta alcançá-las com o seu verbo, sem se perder para a banalidade ou para a ilusão de grandeza. Eu, como disse antes, considero-me um escritor comprometido. Mas comprometido com o que? Com os valores da liberdade, da paz, do respeito, da igualdade de direitos, da tranquilidade e do bem-estar, de tudo aquilo que nos constrói como moçambicanos e como seres humanos, portanto, vou aprendendo com os eventos sociais e históricos pelos quais vamos atravessando e o mais que posso é tentar captar uma imagem visual reflectida em palavras, procurando ao máximo ser coerente com o que sinto.

HJ: O que achas da actual literatura moçambicana? É impossível fechar os ouvidos e não ouvir a comparação que lhe é feita ao poeta Eduardo White.

AT: A literatura enquanto um sistema de produção e reposição da memória está indo muito bem. Vejo que há mais ousadia, mais livros a sair e muitos bons autores, o problema neste momento está com a indústria do livro que está em colapso, há muito desinvestimento nesta área e a cada dia muito se perde do interesse em relação às artes, no entanto os escritores vão surgindo aqui e acolá, muitas vezes cumprindo um papel de erva daninha contra a crescente plantação da ignorância. O belo sempre prevalecerá.

HJ: Os teus livros “Para uma cartografia da noite” e “Matéria para um grito”, têm música e um lirismo abismal. O que mudarias se te fosse possível reescrevê-los? Já que um texto é extensão de outros textos… o texto não acaba de acontecer por isso existem os livros e as ideias sobre os livros.

AT: Tanto um como outro livro são produtos das experiências ou utopias que me caracterizavam na altura em que os escrevi. Isso tem muito a ver com os vários extados interiores e exteriores em que me encontrava e, por isso, não mudaria nenhuma vírgula se tivesse que os reescrever. Eles cumprem o seu papel de guardiãos do meu pensamento e das minhas sensações, desejos e lutas dentro do espaço temporal que foram nele concebidos.

A palavra noite num dos teus títulos remete à ideia de isolamento, de reflexão; a palavra grito remete à ideia de explosão ou vômito. Nas “Cartas para um jovem poeta”, Rilke pergunta ao jovem se ele morreria caso não lhe fosse permitido escrever, vejo essa ideia traduzida no teu ofício. Escrever é uma necessidade.

Passei muitos anos procurando uma forma ideal de me fazer ouvir através da escrita. O livro Para Uma Cartografia da Noite reflecte exactamente esta busca por um caminho interior em meio à escuridão, a grande escuridão metafórica que o país atravessa e em consequência as suas gentes. Matéria para um grito é uma espécie de inventário de angústias, como diria o poeta Sangare Okapi, um roteiro por um museu de atrocidades cujo primeiro e último convite é o grito. Evidentemente me assumo como um escritor com uma escrita comprometida, sou demasiadamente averso aos males sociais e aos problemas causados pelo homem, sobretudo pelo seu lado animal, então para mim escrever é uma necessidade, embora hoje me assuma menos suicida do que antes.

***

Quatro textos de Álvaro Taruma

NUMA ESQUINA EM KAMPALA

Em alguma língua nativa Kunda é amor

Por isso as pessoas passam pela rua

Com a mesma ternura com que uma mãe beija os filhos

E aleita-os com livros explosivos

Com a secreta letalidade do arco-íris.

Foi-me preciso planar os céus a cinco mil pés

Para aprender que não se emenda o verbo

Com a força da chuva

Ou que um ovo gira na mesma rotação dos vinis

E as bibliotecas guardam um incêndio clandestino

Mas a música é onde quer que a tua alma esteja.

Na minha língua Kunda é amor

Mas só com a banana por baixo da terra

Em Kampala acedi a este segredo.

**

A rua desce estreita

Devagar

Como um rio que corre

E perde-se para dentro de si

Por vezes passa-se alguma coisa

Como a saudade

Ou um gato

Que surpreende as manhãs

Com um cordel de cores vivas

E a vontade de morrer afogado.

Mas eu sou feito de matéria transparente

Sou feito de pequenas ilhas

E em cada ilha um coração

E em cada coração um nome

Suspenso na respiração dos livros

E nos sorrisos encenados

Nos povoados cafés da cidade.

A rua desce uma vez mais

Para esse inconcreto aposento

Sigo-a num passo estrangeiro

Para dentro do teu sorriso

E as mãos vazias, de súbito

Atravessam a ameaça das fechaduras.

A rua sobe para as luzes de certa noite

Apaga as lembranças como quem borra uma fotografia

E desfaz-se do fulgor das suas mãos iluminadas

Adormece por fim ao nosso lado

Como um animal de companhia

E revela o secreto rosto dos poetas que habitam por dentro dela.

**

Esta imagem que procuro à noite

É um copo vazio

Ao qual sobrou o aroma cítrico da laranja

E o retraço embaciado do vidro

No lugar onde pousaram teus lábios

Como duas aves embriagadas.

Não te preocupes: tomarei de ti

Apenas a parte que não encontro em mim

De resto, escrever-te é retornar às feridas

Que me atravessam as mãos em sangue

E os descarnados gestos das palavras.

Nenhuma radiografia mostra o lume

Que ainda se esconde aqui

E no entanto mantenho ambos os pólos do coração.

Caminho por assim dizer na delicada incerteza dos acrobatas

Com os truques anotados num caderno de esquecimento

E vejo-te como se nunca tivesse aprendido a olhar

O sol quando se põe do outro lado dos oceanos.

Levo comigo o filme de uma fotografia de enganos

No lugar onde depúnhamos a mesa, outra mesa impõem-se vazia

E na tenda dos nossos segredos escuto a indistinta voz dos que passam.

Esperarei por ti, tenho para mim que a noite é uma criança

Haverá tempo suficiente para que o amor cresça

Para dentro dos espaços inimaginados.

**

Sobre a pétala morta reimprimimos o pudor da noite que arde ainda no corpo e queima o sangue e a resina sagrada dos pulmões metafísicos irmãos siamesis dos incêndios sobre a carne viva das estrelas tal como desgarrados marinheiros embalam-se sob a cortina dos ventos. Mas mal consigo manter-me no ritmo deste presságio, glaciares inteiros da memória fendem desde os bocados irrequietos e nada mais pode conter a máquina do degelo. Dói-me esta cabeça que trago entre as mãos atadas a uma pulseira de sono sem uma cama onde adormecer as pedras que as crianças atiram sobre o telhado da nossa ausência. Sei, faltou-nos um pouco mais de disciplina, a linguística, digo a linguagem que Deus emprestou aos animais na tarde do inevitável dilúvio: por entre a floresta das nossas palavras não havia árvores de sombras nem frutos previsíveis, nos prados e nas planícies dos nossos dias o sol ia alto porém demasiado claro para nossas janelas inacabadas. E então morremos porque não nos sobrava outro papel que a vida interpretasse para nós, não nos restava outra superstição, outro rio para que subisse a barcaça do nosso coração; abandonamos os sonhos como os peixes despencando-se em seus arbustos de água e então caímos para dentro desta tempestade que se esconde por trás do nome inaudível do amor. Perdi-te quando um fio do teu cabelo envolveu de sangue a flor no meu pescoço.