Colagem, acrílico são algumas técnicas de desenhos aplicados as telas e quadros abundantes no escritório. Entre as respectivas percianas espreitavam frestas de um sol preguiçoso destas tardes do nosso novo inverno. Há também livros no interior daquelas paredes azuis da sala do Reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Ngoenha. O aroma do tabaco aceso no cachimbo perfuma.

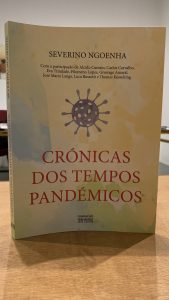

A razão de lá ir foi que este intelectual público, personagem trazida a cena pelo francês Émile Zola, lançaria dias depois “Crónicas dos tempos pandémicos”, livro de artigos que coassina com Alcido Cumaio, Carlos Carvalho, Eva Trindade, Filomeno Lopes, Giverage Amaral, José Maria Langa, Luca Bussotti e Thomas Kesserling. Alguns dos textos publicados com certa regularidade no jornal “Savana” foram selecionados para a colectânea que sai sob chancela da Fundação Fernando Leite Couto (FFLC).

“Foi a primeira vez que escrevi um artigo para o jornal, eu não era muito para fazer artigos em jornais, nem sabia se seria capaz de fazê-lo, porque estou habituado a escrever artigos mais científicos, com uma linguagem que muitas vezes não é acessível para quem não frequenta a filosofia”, assumiu o filosofo moçambicano.

Ngoenha que atira a pedra ao lago da Estética, Política, Ecologia, Direito sempre na canoa da Filosofia, está sentado, a ouvir música erudita no computador, do Youtube, muito provavelmente. Organiza, no Núcleo de Arte, o Dialogarte; na FFLC, o Atelier Filosófico (que já foi no Akino Café), colabora com Filosofia Pop, plataforma da qual o ouvimos os seus dois podcasts.

Serenamente, Severino Ngoenha que se adapta aos tempos e se apropria dos meios para chegar as pessoas, me observa, como se soubesse que estava à procura de uma pergunta que possa lhe parecer smart. Enfim, “Crónicas dos tempos pandémicos” foi o mote para conversarmos sobre Filosofia, reflexões sobre o mundo e coisas mais. Passemos então ao que realmente interessa.

Professor Severino Ngoenha, podemos considerar este livro como um forte sinal de inquietação intelectual que a pandemia não confinou?

Olha, eu tenho o hábito de seguir o desenvolvimento de debate científico, neste caso filosófico, através da literatura que sai. Como sabes, uma das melhores maneiras de seguir o debate é através de revistas científicas. Sou assinante de três ou quatro revistas científicas das línguas ou países por onde passei, como estudante.

Uma das melhores revistas científicas – porque divide-se em duas partes, aquelas que são muito meticulosas, digamos assim, em assuntos precisos, pode ser de metafísica, epistemologia ou de antropologia filosófica, outras é o debate contemporâneo ou tomada de posição dos filósofos no decorrer das problemáticas com que possamo-nos confrontar – é o Magazine Littéraire Filosófico.

É francês e eu o leio sempre e o sigo já há muitos anos, desde os meus anos de estudante. Recebi o último Magazine durante o início da pandemia. Eu disse para mim mesmo, ‘‘não vou ler isto agora, vou aproveitar o meu fim-de-semana, porque não leio aquilo, mas mastigo, digiro, saboreio, etc”.

E, num fim-de-semana, cheguei a um pequeno espaço que tenho em Bilene, fiquei frustrado com o que vi. Estavam lá nomes dos principais filósofos contemporâneos, nomes sonantes, [Jürgen] Habermas, [Giorgio] Agamben, [Slavoj] Zizek e outros nomes aos quais nós fazemos referências nos debates contemporâneos. Dei-me conta de que cada um daqueles senhores, dizia “como eu já tinha dito no meu livro e escrito em artigos”, parecia que perdiam uma grande oportunidade de fazer uma reflexão séria sobre um grande problema que nos tocava a todos, como humanidade, porque a Covid foi um pouco disto.

Abalava as nossas estratégias, sobretudo a própria ciência e o liberalismo triunfante, que metia a humanidade numa unidade, mas problemática, porque a grande ordem era a morte. E era no desemprego, nos confinamentos, nas máscaras e, sobretudo, nas incertezas e nas mortes que estávamos confrontados.

E parecia muito ligeiro da parte deles verem na pandemia simplesmente, digamos assim, a realização das suas previsões não realizadas pelos poderes políticos no mundo inteiro. Por outro lado, sobretudo na parte da Agamben, surgiam aqueles que viam nas medidas que certos governos iam tomando apenas uma tentativa de controlar os cidadãos, perda de liberdades e perda de circulação.

Significava não tomar a sério que estávamos em frente a uma pandemia e que era preciso tomar medidas sérias e depois havia aqueles que, no fundo, olhavam para as medidas que se tomavam como veleidades de políticos e todo o interesse que tinham era uma mistura de interesses económicos com as grandes empresas internacionais, venderem dinheiro e controlarem os cidadãos.

Fiquei frustrado com isso. A partir daquele momento decidi que não, era preciso pensar e, talvez, trazer outro nível de reflexão. Eu estava em Bilene e estava com um grupo de amigos, todos jovens e intelectuais de formações diferentes. Chamei um deles e disse ‘‘mete aí, vamos começar a escrever um artigo’’.

Depois da nossa reflexão, decidimos criar um artigo. Foi a primeira vez que escrevi um artigo para o jornal, eu não era muito para fazer artigos em jornais, nem sabia se seria capaz de fazê-lo, porque estou habituado a escrever artigos mais científicos, com uma linguagem que muitas vezes não é acessível para quem não frequenta a filosofia.

Escrevi esse artigo com outras pessoas e aconteceu duas coisas importantes. A primeira é que me dei conta de que muitas pessoas que nós pensávamos que não tinham acesso aos artigos científicos e livros acederam e começaram até a valorizar o que o filósofo faz, ou a compreender o que ele fazia, através dessas publicações que iam saindo. No princípio escrevi um em cada 15 dias e etc. A segunda coisa era que não se pensa sozinho. Pensa-se em grupo, com outras pessoas e isso era útil.

As perpectivas que tínhamos eram diferentes, estavam connosco um sociólogo, um geógrafo, um filósofo, um jurista…e tínhamos pontos de vista diferentes, mas que podiam convergir numa análise, talvez, mais englobante e que compreendia um pouco de tudo. Uma vez mais, as reacções que fui tendo nisto levaram-me a perceber uma coisa assim: é que a Filosofia quando se fecha no seu ângulo, nas suas publicações complicadas, nos seus artigos científicos especializados, perde o contacto directo com as pessoas.

A reacção das pessoas levou-me a pensar que era importante que nós escrevêssemos dessa forma, através dos meios de comunicação mais acessíveis, que são os jornais, que no fundo chega as mãos de toda a gente. Toda a gente minimamente interessada pelas notícias, comunicação e informação, abrindo o jornal tinha acesso a um artigo escrito por um filósofo, de uma maneira um pouco mais ligeira e um pouco mais abordável.

Exige um pouco de esforço, o que escrevo nem sempre é tão simples, mas alguém com um dicionário ou uma pequena enciclopédia e curiosidade pode aceder. O seguimento que tive, as reações e interesse que tive levaram-me a pensar que muitas vezes ficamos fechados na nossa academia e não entramos em contacto com as pessoas.

Isso levou-me, de facto, a mobilizar mais pessoas, para assuntos mais diferentes. Depois das duas ou três pessoas que me ajudaram a escrever o primeiro artigo, outros juntaram-se ao grupo e começamos a interagir com as pessoas e a fazer uma interpretação crítica do que estava a acontecer, do momento terrível que estamos a viver. E isso foi o começo, digamos assim, da realização desses artigos, num tempo de pandemia, tempo difícil, de confinamento, que se prestava, aliás, para a escrita, porque estávamos fechados, em lugares recônditos, sem poder ter muita comunicação com o mundo fora.

Esta foi a génese deste trabalho, mas também foi a descoberta da necessidade de um esforço maior, da parte dos intelectuais, dos filósofos em particular, de termos uma escrita mais comunicativa com o público mais largo. Não há temas que não possam ser tratados de forma compreensiva.

As pessoas quando pensam na Filosofia, pensam muitas vezes no idealismo alemão, que tinha uma maneira de escrever completamente hermética e incompreensível, mas também temos tradições de filosofia. [José] Ortega [y Gasset] dizia que a ideia do filósofo é escrever de maneira fácil. Temos filósofos que pensavam que ser filósofo é ser capaz de escrever de maneira que os outros possam compreender-te, se tu não te fazes compreender não és filósofo, porque não tens de falar contigo próprio.

Há filósofos que acabaram militando no teatro. Hoje temos o Teatro de Avenue Des Cerisiers (na Bélgica), em que filósofos sobem no palco para poder apresentar reflexões, outros falam na rádio e televisões. Eu mesmo faço muitas vezes isso e temos ateliers, onde fazemos até um workcenter. Então, quer dizer que isso foi um despertar para uma nova forma de comunicação sem perder de vista, digamos assim, a importância da problemática iletrada.

Algumas vezes tive observações, “porque o que escreves é muito difícil, não percebemos” e a gente fica ali um pouco a dizer assim “o esforço que a gente tem de fazer é enorme”. Mas ao mesmo tempo se a nossa afeição é de trazer conceitos difíceis ou reflexões mais complexas, mas comuns a todas as pessoas, por outro lado eu sou professor e tenho, também, a obrigação e o dever de tentar elevar a compreensão, através do tratamento de assuntos de maneira compreensível, sem me distanciar do rigor necessário.

Se alguém é obrigado a fazer um esforço na leitura de um artigo, quer dizer que traz uma compreensão maior, é nosso dever, também, ajudá-lo a fazer isso. O exercício é muito difícil, como tratar questões difíceis e dar acesso toda a gente, sem que ela espere com que o seu rigor, ao mesmo tempo, como fazer com que esse tratamento de questões ajude as pessoas que não estão habituadas a este tipo de leituras e literaturas a lerem, gostarem e, eventualmente, a elevarem um pouco o nível de reflexão, de conceptualização e até de conhecimento.

E, digamos, transformou-se numa outra maneira de fazer Filosofia, e de comunicar, que não eleva nada eu continuar a escrever livros, publicar artigos científicos, a dar aulas, dirigir mestrados e doutoramentos, enquanto não há incompatibilidade entre essas várias vertentes de posicionamento do pensador e do filósofo dentro de uma dada sociedade.

No fundo, afinal, a função de um filósofo, de um pensador, é traduzir as preocupações das pessoas, ao nível de maior compreensão intelectual, mas ao mesmo tempo é fazer o inverso, trazer respostas que, aparentemente, possam ser de grande dificuldade intelectual e trazê-las a uma compreensão de um público mais largo.

Penso que o exercício que temos vindo a fazer é interessante. Desmistifica a própria Filosofia, ao mesmo tempo em que mostra as suas exigências teóricas e epistemológicas. É um exercício interessante porque se faz em grupo, mostra que não há pensamento, ninguém sozinho consegue absorver absolutamente nada. Aquilo que nós fazemos, fazemos em grupo, quanto melhor estivermos juntos. Quanto mais perpectivas disciplinares conseguia-se meter, mais gente consegue se aproximar mais do objecto que nos interessa, que é a compreensão das vicissitudes da Covid, mais do que a Covid a si mesma, porque isso é obra mais dos especialistas em termos de saúde pública.

Enfim, estou pessoalmente satisfeito. Quando tive a oportunidade, na conversa, de meter isto por escrito, até porque foi pedido de muita gente que tinha as coisas fragmentárias, de ter tudo num livro, que as pessoas pudessem utilizar e fazer referência, isso galvanizou muito.

Depois tive os meus professores, colegas e estudantes que muitas vezes iam pegando os meus artigos, metiam nos WhatsApp’s difundiam e as pessoas estavam interessadas em acompanhar. Tive ecos dos jornais, em que as pessoas quando os artigos não saiam perguntavam a respeito.

Tudo isto levou-me a pensar que, de facto, esta forma de comunicação, sem opor-se a forma precedente, livros, artigos, aulas e etc, é uma forma complementar e acabei assumindo isto como um emprego. Neste momento, para além do trabalho filosófico, como Director da Escola Doutoral de Filosofia, para além de Reitor de uma universidade e dirigir ateliers de Filosofia e de assuntos culturais, assumi mais uma responsabilidade para mim próprio, que quer dizer que é baixar e tentar alargar, digamos assim, a nossa reflexão a um público mais largo.

Estamos num tempo em que pouca gente acredita na palavra e nos intelectuais. Então, neste livro, temos uma espécie de fogueira em que, além do autor, várias personalidades participam na composição de textos. Será uma tentativa de resgate da ideia do intelectual, mas mais próximo das pessoas?

Olha. É assim. Uma conversa que estava a ter com o professor Castiano, onde ele falava de alguém que trabalha com ele, que dizia, a certa altura, que “nós não esperamos nada dos políticos, estamos a espera que os filósofos nos guiem”. Para dizer que as pessoas, contrariamente do que nós pensamos, esperam muito dos filósofos.

Tenho uma experiência extraordinária de chegar, um dia, a Jardim dos Madjermanes, era aniversário de alguém. Estávamos ali, quando tinha ainda aquele espaço. Estava lá o Carlos Carvalho, quem começou a trabalhar comigo, a escrever textos, e estava o Professor Mota Lopes.

Na conversa, o Carlos Carvalho diz a “culpa é vossa, porque Moçambique vai mal”. Fiquei assim, a olhar, não estava a perceber, a me perguntar “porquê os filósofos?” daí ele explicou que “vocês, os filósofos, dizem assim, como se a Filosofia tivesse a responsabilidade de guiar o mundo através de ideias, opiniões e de propostas”. De um lado, era um pouco agressivo, e era responsabilidade a mais para nós, mas do outro era estimulante pensar quer no que me foi dito, quer nas palavras do Professor Castiano, que as pessoas pensam na Filosofia como alguma coisa que pode guiar o mundo, através de ideias, debates e reflexão. O que me leva a pensar que, contrariamente ao que nós pensamos, as pessoas esperam muito de nós.

Eu tenho sido parado muitas vezes por pessoas, em restaurantes, lugares públicos e privados, não digo aqueles que querem fazer uma fotografia, mas aqueles que dizem “continua com as suas ideias, porque é importante para o país”, o que quer dizer que as pessoas querem que a gente apresente ideias, proponha um debate intelectual, aberto e sem pretensões, nem de ocupar lugar, no poder. De facto, de participar e contribuir com ideias, para melhorar o nosso viver em conjunto e o nosso sistema de participação, democracia e etc.

A outra coisa é a da necessidade profunda de pensarmos que as escolas de pensamento que se forma na França, Alemanha e nos EUA, são resultado de um pensar em comum, uma maneira ecuménica de fazer pensamento, ou de pensar em conjunto. Aquilo que posso pensar sozinho, por quanto importante que possa ser, nunca atinge a dimensão que posso ter quando penso com os outros.

Quando penso, por exemplo, no meio ambiente, posso até escrever um livro sobre o retorno do bom selvagem. Mas o José Maria é geógrafo e o Amaral é sociólogo, trabalham sobre o ambiente de uma maneira diferente desse trabalhar meu, então a percepção que eles têm desse mesmo assunto é diferente da minha. E quando estou em diálogo com eles, o que acontece é que acabam enriquecendo a minha perspectiva e o meu ponto de vista, mas acredito e espero, também, que enriqueço, em parte, a perspectiva que eles possam ter do mesmo assunto.

Então, há, de facto, este enriquecimento mútuo, que acontece, simplesmente, se nós confrontarmos o nosso saber. Em outras sociedades, existem muitos espaços de confrontação e debate de ideias. Não é confrontar no sentido de lutar uns contra os outros, mas quer dizer nutrirmos a nossa compreensão da realidade, do país e do mundo, através de perspectivas e de ângulos de leituras diferenciados, isso é o que nos permitiu fazer isso.

Agora, do ponto de vista da escrita, de facto, cada artigo é um mundo em si. Elas podem ter, de vez em quando, uma certa coerência lógica, mas é importante, como qualquer artigo de jornal, que quando a gente começa, a gente termine, de maneira que a pessoa que leu o artigo, mesmo se não tiver lido o artigo precedente ou não vá ler o a seguir, possa encontrar.

Este é um exercício é extremamente complicado. Quer dizer, um livro, o mais pequeno que a gente escreve, tem 100 páginas. Tomar assuntos complicados, tratá-los como a gente está habituado a fazê-lo, numa página, é extremamente complicado. Muitas vezes depois aparecem conceitos, palavras ou palavrões, que podem parecer, para muita gente, maneira de exibir de conceitos, mas é que alguns não são traduzidos facilmente.

Aliás, há já um dicionário, que acaba de sair agora, de uma senhora, filósofa francesa, que se chama o “O Dicionário dos Intradutíveis”, nem tudo é tradutível. Quer dizer, há conceitos que nós não conseguimos traduzir facilmente, ou então nós acabamos afunilando num conceito que consiga abarcá-los a todos, ou muitos, num único espaço.

Mas tem sido um exercício muito interessante e estimulante. Como digo, é descoberta de uma nova forma de estar em comunhão com as pessoas. Agora, para concluir o que estava a dizer, a Filosofia, nasceu e nasce, exactamente, como o ideal para as pessoas. Na sua génese, era Platão, Aristóteles… na estrada, falando com as pessoas. Não eram academias, não precisavam do décimo segundo ano.

Desde os anos 60, começaram os cafés filosóficos. Era Sartre que recebia pessoas e discutia com elas no bar, hoje grandes filósofos discutem com pessoas na rua. E nós começamos a fazer isso. Já discutimos aqui no Jardim dos Madjermanes, agora estamos na Fundação Fernando Leite Couto. E tratamos assuntos que interessam a toda a gente e dou-me conta que com uma certa profundidade, com um certo interesse.

Aprendemos muito na troca que nós fazemos outras pessoas, num ambiente largo e alargado. Então, este exercício de escrita, com outras pessoas, foi, digamos assim, uma contribuição suplementar por um caminho em que já vínhamos fazendo.

Embora isto possa até ser repetitivo, temos, por exemplo, o Professor a discutir Política, Estética, Ecologia, agora direito – com o Atelier Filosófico – temos o DialogArte – debates sobre arte. Agora, encontramo-lo num género que é a crónica. E a crónica tem, em termos de conceito, uma ideia de efémero. Como é que é pensar uma estrutura que, regra geral, é esporádica, numa perpectiva de perenidade?

Nós nem pensamos a um prazo. Fizemos o primeiro artigo e, depois, a medida que a gente ia vendo o que ia acontecendo ao mundo, vinham ideias e fomos escrevendo. Houve meses em que tivemos dois ou três artigos e, a certa altura, fiquei a pensar que estava presente demais, não queria incomodar, não quero também ser omnipresente.

Então, depois de dois anos dessas crónicas, vamos publicar só uma parte das crónicas. A segunda parte fica ainda por publicar, ainda. Eu quase decidi parar, e muitas pessoas disseram “não, não vás parar, porque és tão interessado, as pessoas querem ver-te a comunicar e seria estranho para muita gente que tu parrasses de escrever”.

Então, decidi que ia escrever um artigo por mês. Este terceiro ano começou e nós escrevemos só um artigo por mês. Mas, mesmo sabendo que íamos publicar um artigo por mês, no princípio nós tínhamos decidido que íamos falar das grandes figuras heroicas de África. Íamos falar de pessoas, como uma maneira de dar ao nosso leitor, ao nosso jovem, referências culturais que muitas vezes faltam. O que acontece é que não conseguimos manter isso, porque, no fundo, há eventos que aparecem e se sobrepõem à figura do passado, que nós queríamos reabilitar, ao trazê-la ao presente, e vamos, no fundo, acompanhando. E penso que esse é o interesse da crónica, ou cronicar filosoficamente, ou fazer a Filosofia cronicando.

É que não pode ter uma pauta, que começamos com ela do princípio ao fim, porque ela seria coerente com a ideia de ter uma cronologia, ou uma pauta, já feita, mas ela perderia este diálogo contínuo. Porque, muitas vezes, os eventos do momento, os factos do momento, vamos falar da guerra da Ucrânia e o posicionamento dos africanos, em dizerem que não querem ir à guerra, primeiro porque não lhes diz respeito e, segundo, porque temos de encontrar outras maneiras fazer isso. Quer dizer, seria estranho que, por uma vez que os nossos dirigentes, a nível do país ou continente, tendo a posição homogénea, que nos parece coerente, não tivessem este sustento intelectual da nossa parte, com outra maneira de ver a mesma coisa, mas a apoiar.

Então, aí abandonamos, praticamente aquilo que podia ser uma visão a priori, digamos assim, pré-formulada, para tentarmos responder ao desafio que o momento nos levantava e nos deitava pela terra abaixo.

Uma das “coisas” que foi-me chamando a atenção no ‘‘Reinventar a Filosofia’’ é que tenho a mesma percepção, obviamente que não com o mesmo background, de que Sócrates, na verdade, pode ter sido uma invenção de Platão. Depois encontramos aquela discussão em que Platão expulsa os artistas da Pólis, temos muitas vezes, recorrente, na literatura, a ideia de que esta expulsão acontece na “A República’’. Entretanto, este processo começa no diálogo com ION, regra geral ignorado. Eu queria perceber qual era a perceção tem de, tendencialmente, apontamos a “República” …

Vou responder em duas coisas. Primeiro quando escrevia ‘‘Reinventar a Filosofia’’, o meu amigo Filomeno Lopes, ligou-me de Roma, a dizer que alguns moçambicanos, até, estudantes em Roma, questionavam sobre o que o Severino está a fazer, porque parecia, mesmo, uma espécie de heresia, dizer que Sócrates é uma invenção de Platão.

A gente, que tem mente bem-educada na cronologia dos factos, que se esquece que a história é uma reconstrução a posterior dos factos, como existiram, e que se sente um bocadinho tocada, porque parece que estamos a refazer a história. Somos revisionistas, como se diria hoje, em linguagem correcta. Mas este revisionismo histórico é importante e necessário. Aliás, grande trabalho de Revisionismo Histórico está a ser feito neste momento em Guadalupe, neste momento, depois de ter estado em Paris, por escritores que pensam que preciso o Egipto mais presente na história e de Roma, porque muitas das coisas que são atribuídas a gregos e a romanos, no fundo é no século XIX, quando uma espécie de racismo epistemológico tenta desacreditar a África, sobretudo depois que soube que boa parte do Egipto que influenciou a Roma e Grécia vinha mais do sul, eram da parte mais negra do Sudão e etc.

Enfim, há este revisionismo histórico é necessário. Tem de se estudar e repensar a História, nunca ser afrocentrista, nunca ser de nenhum centrismo, colocar o pensamento no centro de tudo isto.

Agora, a segunda coisa, porquê “A República”, simplesmente, porque de todas as obras de Platão, aquela que teve um impacto maior, a que foi mais lida e teve uma repercussão maior, foi “A República”. Recordar-se, também, que Ion é descoberto, digamos, historiograficamente, a posterior. Apesar de ter sido anterior, ele ficou escondido durante muito tempo, como o Tratado do Rei – de Aristóteles – que só apareceu na época medieval e como aconteceu em muitas obras históricas que ficaram escondidas e isso nós descobrimos mais tarde.

Pouco tempo atrás, acaba de se descobrir uma obra da Hannah Arendt, que ficou praticamente desconhecida de todos os historiadores. Alguém descobriu isso e foram ver que era, de facto, uma obra da Hannah Arendt e que ela não conseguiu publicar em vida.

Então, essas redescobertas históricas existem, são muitas, e a gente não cessa de aprender, e que acabam, digamos assim, dando primazia àquilo que não é cronologicamente primeiro. Mas existe a cronologia da pessoa que faz e existe a nossa cronologia de apreensão. Então, “A República”, de Platão tem uma cronologia, no leitor, ou no praticante da Filosofia, antes que Ion, apesar de para Platão ter uma cronologia diferente.

Alguém dizia que o fim do século XX foi a queda do Murro de Berlim. Entretanto, até aqui não tínhamos encontrado um ponto de partida para o século XXI. Há-de ter sido esta pandemia e, depois, esta guerra, o start para o novo século?

Olha. Isso é uma teoria de um historiador inglês, talvez um dos historiadores mais famosos neste momento, Eric John Ernest Hobsbawm, que dizia que o século XX foi marcado, essencialmente, por nacionalismos, a guerra entre as grandes nações, e que esta entre as grandes só termina no século XX, com a IIGM.

Quer dizer, uma coisa é a cronologia, que, de facto, diz que o século XX terminou quando terminou, de acordo com o calendário. Mas de ponto de vista de representação histórica, de problemáticas, sendo guerra de nacionalismos, ela só acaba em 1945. E, de facto, só nos anos 50, que a Europa começa a pensar-se como um conjunto e criar grandes conjuntos. Então, saímos disso.

Agora, o que é o século XXI, podemos ter muitas leituras diferentes. Para nós, os africanos, é o nascimento de uma África livre e independente. E gosto muito de marcar isto, que quem lê a história é, sempre, um indivíduo situado no tempo e no espaço. A leitura que um francês vai ter pode ser a constituição da Europa, elemento mais marcante. Quem nasceu na Argélia, e era francês, vai dizer a descolonização, porque perdemos as nossas colónias. Mas, para mim, africano, o elemento maior e importante, que vai marcar o início do século XXI é, de facto, o início das nossas independências. Para nós, não é a descolonização, mas é a chegada da independência.

Mas nós, retoricamente, utilizamos o Covid como o início de uma tomada de consciência mais séria e serena, sobre fenómenos com os quais somos confrontados e que nos tocavam a todos. De um lado, a questão da Covid 19, mas por outro lado a globalização económica, que parecia ser o marco principal depois da guerra. Era aquilo que um grande sociólogo dizia, que nós globalizamos os riscos, mas não as riquezas.

O que está a acontecer com a pandemia é que ela tocava toda a gente da mesma maneira. Aliás, quase mal-educadamente matava mais no Norte do que no Sul, o que parecia inaceitável para eles. De um lado era isso, mas depois havia outro lado, que foi a par e passos com a pandemia. A questão ecológica. Moçambique se tornou no país mais vulnerável às mudanças climáticas, mesmo assim havia gente que continuava a pensar que a acção do Homem não era reveladora disso. Quando, em Veneza, começam a aparecer baleias, que não apareciam há seculos, quando os satélites filmam animais, no Kruger Park, que passam no centro. Ou quando cidades como Xangai, completamente poluídas, começam a ter oxigénio, é evidente que, de facto, a não circulação de mercadorias, barcos e etc, trouxe este novo ar, este novo respiro, o que é uma prova do quanto sejam nefastas a intervenção do Homem sobre o planeta e a sua responsabilidade.

E, neste sentido, era, de facto, despertar para problemas globais. Desta vez, de uma maneira mais verídica, mais verdadeira, não simplesmente como pressuposto de um liberalismo em que o que circula é dinheiro e cartões de crédito, mas os indivíduos não circular, não têm o direito, ou não tiram benefício desta mesma globalização. Simplesmente o que era uma globalização, era um início do século XXI na dor e no mal, mas muitas vezes a dor é, também, um grande professor, porque nos ensina, digamos, a repensar e orientar diferentemente a nossa atitude, a nossa vida e a nossa maneira de comportar e nos relacionar com os outros.

Agora, o que é verdade, é que as grandes promessas feitas durante os momentos de medo, “vamos mudar o liberalismo, vamos ser mais solidários e etc” quando a vacina foi encontrada, desapareceram completamente. Voltamos ao início. Não simplesmente voltamos aos desequilíbrios norte-sul, com o Norte a querer comprar todas as vacinas, mas chegamos a uma coisa pior. É que se fez a guerra da Ucrânia. Quer dizer, isto demostra o quanto pouco aprendemos com aqueles momentos de sofrimento e de dor, que foram da pandemia, e quanto esquecemos depressa das nossas promessas. Isto não é válido só para a Rússia, mas para o conjunto dos principais atores mundiais, daqueles que fazem a política mundo. Enfim, o mundo inteiro.

Eu queria terminar esta nossa conversa a pensar em duas coisas, que é o descalabro, se não for exagero, do Sistema de Educação, com o que nós temos vindo a assistir, a publicar-se em redes sociais. Está-se a descobrir que há coisas muito falhas a nível dos nossos livros e, depois, também, começasse a questionar, até que ponto a privatização da educação pode ter sido um caminho adequado? E, também, queria que pensássemos, sei que não é na mesma linha, mas na ideia da recriação ou readaptação da narrativa histórica, como temos visto na invasão russa a Ucrânia.

Olha. Eu falaria de uma ‘‘futurização’’ do passado. Insisto, sempre, aliás, escrevi um livro intitulado ‘‘Mondlane: O Regresso ao Futuro’’, porque estou convencido de que o único espaço sobre o qual nós podemos intervir, espaço temporal, é o futuro. O passado nós não podemos fazer nada com ele. O presente, quando a gente acaba de dizer presente, ele já é passado.

Então, o único espaço sobre o qual nós podemos intervir é o futuro. Agora, para poder construir esse futuro, somos obrigados a ir buscar alicerces no passado. E é isso que serve o passado, para ser convocado, quando é convocável, para ajudar-nos a um debate futuro. Futurizámos o passado na medida em que ele é futurível, na medida em que ele tem alguma coisa a nos ensinar para aquilo que nos interessa e a única coisa que nos interessa é o futuro. Então, sempre que olhamos para a história, nós fazemo-lo em função de um futuro a construir.

Nos últimos dois artigos que escrevemos, nós não íamos na ideia da Rússia que manipulava os meios de comunicação de massa para dar uma verdade. Aquilo que me chocava mais ainda, a mim, era o unanimismo que surgiu na imprensa livre, democrática, crítica ocidental, a volta da responsabilidade única da Rússia, sem nunca fazermos um diálogo, uma dialética, para percebermos o que poderia ter levado a Rússia a atitude que tomou.

É muito fácil dizer que Putin é maluco, falar do imperialismo russo, entretanto não há guerra nos EUA, há na Europa, não é a Rússia que se aproxima da OTAN, é a OTAN da Rússia. Há muitos factores sobre os quais nós tínhamos de discutir, concordar, inclusive o facto de que a partir do momento em que houve a guerra da Ucrânia, a Covid desapareceu, deixou de ser preocupação. A nossa função não é cair numa ideologia de esquerda ou de direita, mas é interrogar criticamente as duas coisas para ajudar olhar o futuro.

Os meios de comunicação, os media, a liberdade de imprensa, serve como um espaço de debate dialético e contraditório entre interpretações diferentes das realidades. O que aconteceu, desde o início da guerra da Rússia, é o unanimismo que até assusta. Todos os media ocidentais estão de acordo, sobretudo sobre a responsabilidade de uns e não responsabilidade de outros, sobre o que fazer. O que mete mais medo é a ideia de que a guerra vai acabar aumentando as armas da Ucrânia. E todos nós sabemos que mais armas vão provocar mais guerras e mais mortes. Outra coisa que choca é a ideia da maneira como a Ucrânia foi tratada. Quer dizer, num mundo de refugiados, num mundo em que negros morrem no mediterrâneo, árabes passam frio na Polónia e na Hungria, esses mesmos países, porque foram ucranianos, foram tratados diferentemente.

A gente pode muito facilmente que a ideia é a questão de brancos e pretos, pode ter essa ideia, pode haver um racismo. Aliás, o racismo está galopante no ocidente, estive na Itália mês passado e pude reconstatar isso. Mas também a ideia da participação ideológica da maneira como os ucranianos foram tratados. Quer dizer, entrava-se nesta lógica de oposição anti russa, tratar bem os ucranianos porque era uma tomada de posição contra a Rússia.

Até no futebol, queríamos que a Ucrânia ganhasse. Na competição da música europeia, este ano, o campeão da música europeia, este, também foi um ucraniano. Como proibimos, depois, os russos de participar em competições. Então, há aqui uma dimensão crítica que o ocidente nos habituou, que parece que, simplesmente, prontos, desapareceu. E era, essencialmente, isto que me parecia importante.

A última questão era sobre a questão de educação em Moçambique. É trágico o que nós vivemos, mas ainda bem, de certa maneira, que um livro despoletou um debate tão vivo, em volta da educação em Moçambique, porque quando a educação vai mal, a gente não pode pretender ter boas estradas depois, sem buracos, pontes que não caem, não podemos ter médicos que não curam, porque não sabem, pessoas que morrem por más intervenções, interpretações sociais, de sociólogos que não se adequam a realidade e a nenhum pressuposto, boa governação, militares que sempre vão defender o país, polícias que saibam exercer a sua função.

Quando a educação vai mal, tudo vai mal. Aquele dito que “quando quer estragar um país, estraga a educação”. Até agora, nós dormimos, mas sabíamos, todos, que os nossos estudantes não sabem ler, nem escrever. Que muitos têm diplomas que não correspondem aos conhecimentos que têm, mas dormimos em cima disso. Digamos que este livro veio despoletar, pelo menos veio trazer ao debate público uma realidade catastrófica do nosso país, que nunca tinha merecido a atenção que está a ter, a questão da educação dos nossos filhos.

O que está a acontecer com o sistema de educação, com os valores que nós transmitimos, com as ideologias, cultura e valor técnico ou científico que conseguimos transmitir. Então, este debate teve esta vantagem de trazer isto, mas como todos os debates que foram por nós levantados, a sua consecução é boa, é lógica e verdadeira, simplesmente, se, depois, retomamos isto nas mãos e tratamos o assunto como ele merece ser tratado.

Temos de repensar numa reforma profunda do nosso sistema de educação, pensar no que queremos fazer com a escola, se a escola está a desempenhar o seu próprio papel. Se muitos dos que estudam até nona classe não passaram a vida a gastar o dinheiro e o tempo deles, do país e dos pais, porque não aprenderam nada, e voltam, praticamente, para aquilo que na Europa chamam ‘‘O Analfabetismo de Retorno’’.

Mas se isto é a situação, temos de ver o que temos que fazer para sair disto, porque estou convencido numa coisa. Os países, hoje, que conseguem uma certa competitividade no mundo, Indonésia, Malásia, Correia do Sul e etc, são os países que investiram muito na ciência e tecnologia. E não há ciência, tecnologia e nível superior possível, sem o mínimo de conhecimento de base em termos de educação. Nós podemos ser competitivos, o Ruanda conseguiu distribuir medicamentos para o Covid com drones. Isso é ciência, é técnica, é domesticação do saber. E estamos a falar de um pequeno Ruanda, que até pouco tempo tinha guerra com Utsis e Tutsis, em contrapartida Moçambique tem 35 milhões de habitantes, é muito maior e com muita capacidade. Nós temos jovens brilhantíssimos, temos juventude muito capaz, mas perdemo-nos, primeiro, num sistema de educação que não é adequado. Segundo, na deturpação de valores, onde cada um começou a pensar mais em si próprio e na sua família, em vez de pensar no coletivo.

Então, se este debate do livro da sexta classe for de natureza a revigorar este debate e a não simplesmente comentá-lo e, depois, esquecê-lo, como tem acontecido com muitos dos debates moçambicanos, então terá servido para alguma coisa.